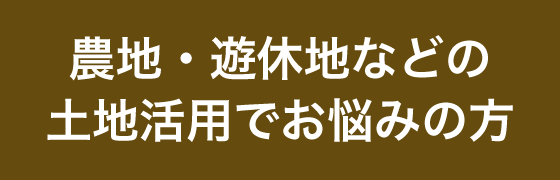

…と、までは言い過ぎかもしれませんが、大根を育てる上で、間引きの仕方がその後の生長に大きく関わってくると言われています。

大根の育て方で、一般的に種まきは、3~4粒を点まきして、間引きをこまめにしながら、最終的には1本を残して育てていきます。

(間引き1回目:発芽したばかりの芽を1つ間引き、2~3本残す。)

(間引き2回目:本葉3~4枚の時に2本残す)

(間引き3回目:本葉5~6枚の時に1本にする)

しかし、実際3~4つも芽が出てきたら「どの子を残していいのかわからない」という声をよく聞きます。

そこで、今回はどの子を残せばよいのか、大根の育て方のコツとも言える間引きのポイントをご紹介したいと思います。

芽を間引く時のポイント

※引用元:『土づくりひとつで味が違う 畑の達人』麻生健(万来社)

① 双葉の片方が小さいものや、左右で形が不揃いのもの

② 虫くいや病気のあるもの

③ 種の殻が双葉に残ってとれないもの

④ ひょろひょろと大きく育ったもの(徒長したもの)

などは1回目の間引きの時に引っこ抜いてしまいます。

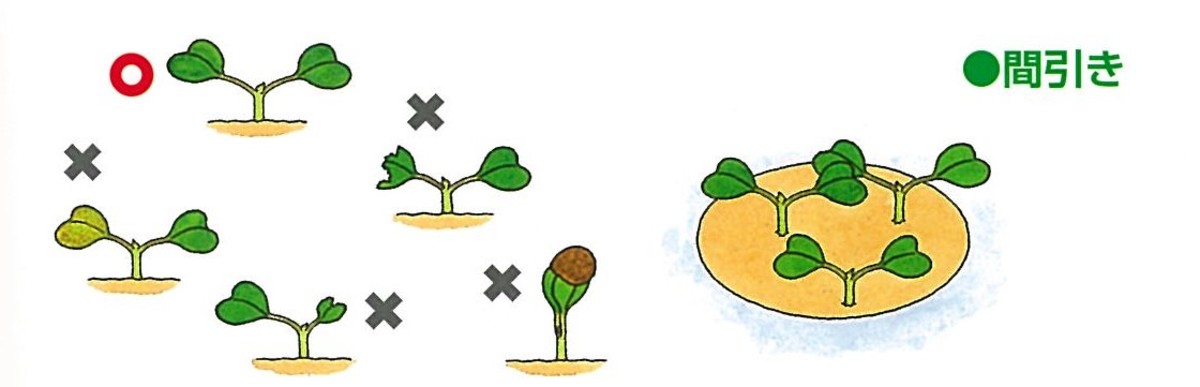

また、これに加えてもう一つ重要なポイントがあります。

それは、畝の向きと平行に開いた芽を残してあげることです。

なぜかといいますと、大根は主根(太って大根になるところ)と側根(栄養などを吸収する根っこ)があり、そのうちの側根は双葉が開いた向きと同じ方向に伸びるからです。

※引用元:『増補スローでたのしい有機農業コツの科学』西村和雄(七つ森書館)

側根(双葉の向き)が畝と垂直の方向に開いていると、生長にしたがい畝の肩の方にぶつかってしまい、多く根を伸ばすことができないません、、、

その点、平行だとより効率よく根を張ることができ栄養もよく吸収できます。

本葉が出た後の株を間引く時のポイント

2回目、3回目の間引きでは、

葉の色が黒っぽく濃く、葉が地面と水平に広がっているもの

などは、根がまっすぐに伸びない可能性があるため間引いてしまいます。

◆葉が広がっているもの

※引用元:『やさい畑2016夏号 使える!昔農家の驚きのワザ/畑を若返らせる秘策』(JAグループ家の光協会)

逆に、葉があまり開かず、上に向かって立っているものや、葉の色が淡い緑色で、1枚1枚の葉が左右対称(シンメトリー)に開いているものを残してあげます。

◆葉が上に向かって立っているもの

※引用元:『やさい畑2016夏号 使える!昔農家の驚きのワザ/畑を若返らせる秘策』(JAグループ家の光協会)

◆葉がシンメトリーになっているもの

※引用元:『野菜だより20161月新春号 野菜がもっとおいしくなる施肥の極意』(学研)

いかがでしょうか?

少し細かいかもしれませんが、畑にいったらよく観察して間引きに挑戦してみてください!

しつこいようですが、大根の育て方で、間引きはとても重要です。

せっかく伸びてきた芽や株を間引くのは少々心苦しいと思いますが、大根の間引き菜はそれ自体もとても美味しく食べることが出来るので、収穫だと思ってやってみてくださいね!

また、そうやって手塩にかけて育てても、土の中に石などの障害物があったりすると二股や三股になった大根が出来てしまう事はあります。

もちろん、そういった大根たちは良い生育をしたとは言えませんが、味はおいしいですし、何より、写真コンテストでは映えること間違いありません!

愛情をいっぱいかけて、大根を育ててあげてくださいね~

大根に関する下記の記事もぜひご覧ください

・【野菜の育て方コラム】大根の収穫時期の目安と保存方法、ついでに部位別調理法教えます!/畑で家庭菜園『秋冬野菜編』

・大根の栽培・育て方を徹底解説!連作障害や害虫対策について詳しく説明

※参考文献:『増補スローでたのしい有機農業コツの科学』西村和雄(七つ森書館)

野菜の栽培で悩んだら、菜園アドバイザーに相談してみよう!

農作業初心者・未経験者の方で、自家栽培や無農薬の野菜を育ててみたいけど、どうしたらよいかわからないという方におすすめしたいのが「シェア畑」です。

シェア畑とは、誰でも「自分だけの畑」が借りられるサービスです。シェア畑では、経験豊富な菜園アドバイザーが的確な栽培サポートを行っており、さまざまな栽培に関する相談が可能です。定期的に実演付きの講習会もあり、その後のフォロー体制も充実しています。

まずは気軽に参加できる 無料オンライン説明会に参加 して、近所のシェア畑への見学をおすすめします。

★無農薬・無化学肥料の野菜作りを体験してみませんか?

手ぶらで通えるシェア畑は菜園アドバイザーのサポート付き。だから初心者でも安心して野菜作りが楽しめます。

近くのシェア畑を見てみる>>